Pentingnya Literasi AI di Rumah dan di Sekolah

Pagi itu, Dika, murid kelas lima SD, menatap layar gawai dengan dahi berkerut. “ChatGPT, tolong buatkan karangan tentang pahlawanku,” tulisnya. Lima detik kemudian, paragraf demi paragraf mengalir rapi. Ia tersenyum puas — tapi ibunya hanya diam.

Di sisi lain kota, Bu Sari, guru bahasa Indonesia di sekolah semi-rural, memeriksa tugas-tugas muridnya yang semua tampak “terlalu sempurna”. Ia gelisah: “Apakah anak-anak ini masih belajar menulis, atau sekadar menyalin dari mesin?”

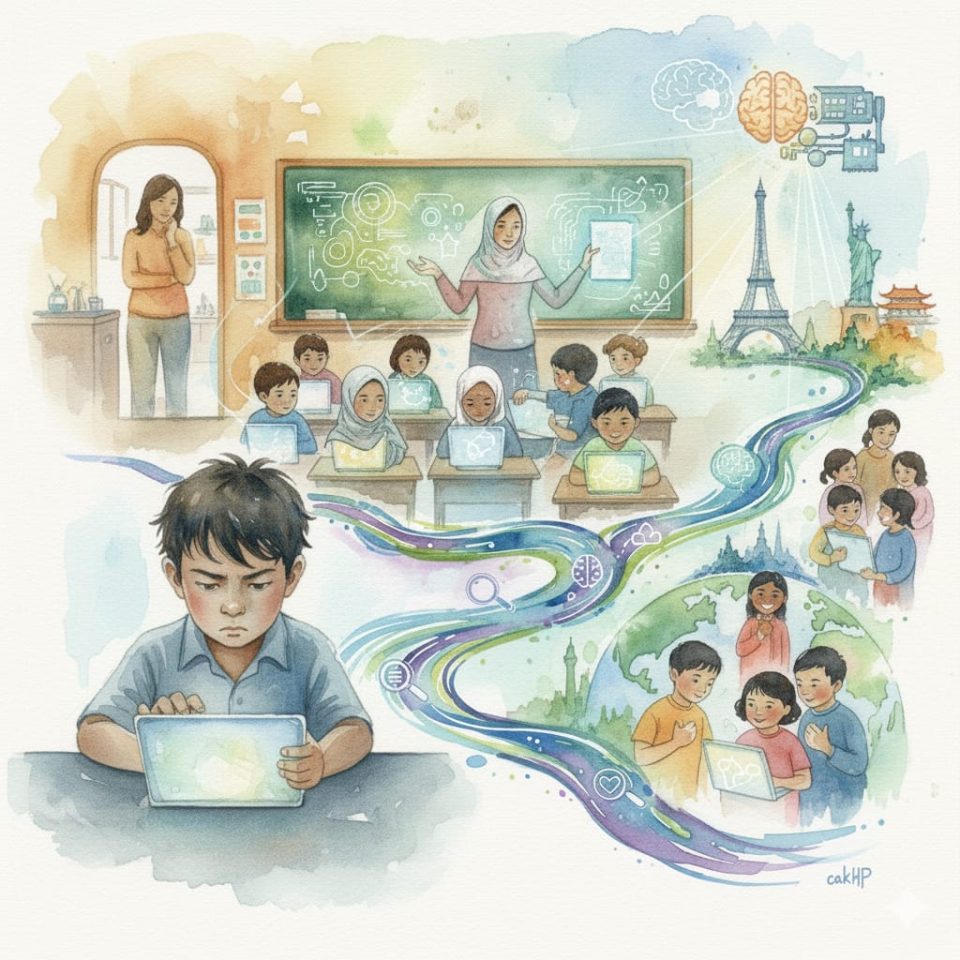

Kisah kecil ini bukan sekadar anekdot. Ia adalah cermin zaman: anak-anak kita tumbuh bersama kecerdasan buatan (AI) — kadang tanpa tahu bagaimana ia bekerja, apa batasnya, dan kapan harus berkata “tidak” pada mesin pintar.

Artikel ini membahas urgensi literasi AI bagi anak-anak di rumah dan sekolah, menelaah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang perlu dikembangkan, serta meninjau praktik baik dari berbagai negara. Dengan pendekatan reflektif dan berbasis bukti ilmiah, tulisan ini mengajak guru dan orang tua untuk mendampingi anak mengenali AI bukan sebagai “pengganti otak”, melainkan sahabat belajar yang harus dijinakkan dengan akal, hati, dan etika.

Kata kunci: Literasi AI, pendidikan dasar, etika digital, pembelajaran abad 21, anak dan teknologi

Pendahuluan: Anak, Mesin, dan Rasa Ingin Tahu

Dika bukan satu-satunya. Di banyak rumah, anak-anak kini terbiasa “berdialog” dengan chatbot — dari mencari ide tugas, minta ringkasan pelajaran, hingga curhat soal teman. Mereka hidup di dunia di mana rekomendasi YouTube, filter spam, dan algoritma TikTok sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

Namun, di balik kecanggihan itu, muncul tanya yang sunyi: apakah anak-anak memahami bagaimana mesin-mesin itu berpikir? Ataukah mereka hanya menuruti logika yang tak mereka pahami?

Dalam salah satu survei UNESCO (2023), lebih dari 60% siswa usia sekolah dasar di Asia mengaku menggunakan alat berbasis AI untuk membantu belajar, tetapi kurang dari 15% memahami prinsip dasarnya. UNICEF (2021) menegaskan bahwa anak berhak mengetahui cara kerja sistem yang memengaruhi kehidupannya — dari algoritma yang menentukan video yang mereka tonton, hingga aplikasi yang mengumpulkan datanya.

Literasi AI bukan soal mengajarkan coding atau robotika semata, tetapi membantu anak memahami hubungan antara manusia dan mesin. Ini soal melatih mereka berpikir kritis terhadap informasi, berempati dalam dunia digital, dan bertanggung jawab dalam menggunakan kecerdasan buatan.

Mengapa Anak Perlu Literasi AI

# 1. AI sudah menjadi lingkungan belajar anak

Kecerdasan buatan bukan lagi “alat masa depan” — ia sudah hadir di ruang belajar hari ini. Sistem adaptive learning seperti Khanmigo atau Duolingo, chatbot seperti ChatGPT, hingga fitur autocorrect dan search prediction di ponsel — semuanya berbasis AI.

Menurut Long & Magerko (2020), anak-anak berinteraksi dengan sistem cerdas rata-rata 30 kali per hari tanpa menyadarinya. Maka, memahami AI berarti memahami dunia di sekitar mereka.

# 2. Risiko manipulasi dan miskonsepsi

Anak yang tidak memahami batas AI rentan misinformed — mudah percaya pada jawaban yang salah atau bias algoritma. Penelitian dari MIT Media Lab (2023) menunjukkan bahwa anak-anak yang menganggap chatbot “serba benar” cenderung menunjukkan learning helplessness, yakni kehilangan inisiatif belajar mandiri karena terlalu bergantung pada mesin.

Tanpa literasi, anak tidak belajar “berpikir dengan AI”, tetapi “disetir oleh AI”.

# 3. Kesiapan menghadapi masa depan kerja dan etika digital

OECD (2021) mencatat bahwa 65% pekerjaan masa depan akan melibatkan sistem berbasis AI. Namun, tantangan terbesar bukan sekadar teknis, melainkan etis: bagaimana anak-anak membuat keputusan yang adil, menghormati privasi, dan mempertimbangkan dampak sosial teknologi.

Karenanya, literasi AI juga bagian dari pendidikan karakter — melatih akal sekaligus budi.

Aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Literasi AI

Mengacu pada kerangka AI Literacy Framework (Ng et al., 2021; Druga et al., 2019), pendidikan literasi AI yang komprehensif perlu mengembangkan tiga ranah utama:

1. Aspek Kognitif: Memahami dan Menalar

Anak diajak memahami konsep dasar seperti data, algoritma, bias, dan pembelajaran mesin.

Tujuannya bukan menjadikan mereka ahli komputer, tetapi pembelajar kritis yang bisa menilai kebenaran informasi. Misalnya, saat chatbot memberi jawaban, anak dilatih untuk bertanya:

> “Dari mana datanya? Apakah semua orang akan mendapatkan jawaban yang sama?”

2. Aspek Afektif: Nilai, Etika, dan Empati Digital

AI sering kali “dingin” — ia tak punya hati. Di sinilah pendidikan berperan.

Anak perlu diajak merenung: apakah adil jika robot menggantikan pekerjaan manusia? Apakah etis jika AI mengenali wajah tanpa izin?

UNESCO (2023) menekankan rights-based approach — bahwa setiap anak harus belajar tentang hak privasi, keberagaman, dan tanggung jawab digital.

3. Aspek Psikomotorik: Membuat, Menguji, dan Mengendalikan

Anak belajar hands-on membuat model sederhana: mengenali pola, mengatur logika keputusan, atau melatih chatbot mini.

Melalui kegiatan ini, mereka bukan hanya pengguna, tetapi pencipta sadar. Di sekolah dasar Finlandia, misalnya, anak-anak dilatih membuat sistem klasifikasi warna menggunakan machine learning sederhana — bukan untuk lomba, tapi untuk memahami cara berpikir mesin.

Best Practices Literasi AI di Berbagai Negara

Finlandia – “Elements of AI” untuk Semua Usia

Program nasional Elements of AI tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga diadaptasi untuk anak-anak. Pendekatannya humanistik: AI diajarkan sebagai cara berpikir, bukan sekadar teknologi. Guru dibekali modul “AI for Teachers” agar bisa mengintegrasikan konsep sederhana ke pelajaran harian.

Amerika – AI + Ethics”

MIT mengembangkan kurikulum AI + Ethics for Kids (2023) yang mengajarkan anak usia 8–13 tahun melalui permainan peran dan eksperimen. Anak belajar menebak bagaimana mesin mengambil keputusan dan mendiskusikan apakah keputusan itu adil.

Singapura – AI For Everyone (AIFE) dan AI for Students

Singapura memasukkan literasi AI sejak SD melalui program “AI for Students” (Infocomm Media Development Authority, 2022). Fokusnya: awareness, ethics, dan application. Anak diajak melihat manfaat AI dalam kehidupan nyata — dari transportasi hingga lingkungan.

Korea Selatan – Smart Learning Schools

Korea membangun ekosistem pembelajaran berbasis AI di sekolah semi-rural, agar kesenjangan digital tidak makin lebar. Programnya menekankan AI inclusion, memastikan setiap anak, meski di desa, memiliki akses dan pemahaman dasar.

Refleksi dan Implikasi bagi Pendidikan di Indonesia

Indonesia menghadapi dua realitas: anak-anak kota yang sudah akrab dengan ChatGPT, dan anak-anak desa yang baru mengenal ponsel pintar. Namun keduanya menghadapi bahaya yang sama: ketergantungan tanpa pemahaman.

Guru perlu menumbuhkan rasa ingin tahu yang sehat — bukan sekadar mengajarkan teknologi, tetapi membimbing anak bertanya, menguji, dan berefleksi. Orang tua, di sisi lain, harus hadir sebagai “penerjemah zaman”: tidak melarang teknologi, tapi menuntun arah penggunaannya.

Seperti kata Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan bagi segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di era AI, tuntunan itu berarti membimbing mereka agar tetap menjadi manusia merdeka berpikir — bukan manusia yang digerakkan oleh mesin.

.

Penutup: Antara Hati, Otak, dan Mesin

Malam itu, Dika kembali membuka laptopnya. Ia menatap kursor yang berkedip di layar. Kali ini ia tidak langsung mengetik “ChatGPT, buatkan karangan…”. Ia menulis sendiri, lalu bertanya pada mesin:

> “Bisakah kamu bantu saya memperbaikinya?”

Sang ibu tersenyum dari pojok dapur. Bukan karena Dika menulis sempurna, tapi karena ia belajar berdialog dengan teknologi, bukan diperintah olehnya.

Itulah tujuan akhir literasi AI — bukan menolak kecerdasan buatan, melainkan menumbuhkan kecerdasan manusia yang lebih jernih, beretika, dan berpihak pada kehidupan.

.

Glosarium

* AI (Artificial Intelligence): Sistem komputer yang meniru cara berpikir dan belajar manusia.

* Algoritma: Serangkaian instruksi logis yang mengatur bagaimana komputer membuat keputusan.

* Bias algoritmik: Ketidakseimbangan hasil keputusan AI akibat data yang tidak netral.

* Chatbot: Program yang bisa “berdialog” dengan manusia, seperti ChatGPT.

* Learning Helplessness: Kondisi ketika anak terlalu bergantung pada bantuan luar hingga kehilangan motivasi belajar mandiri.

* Adaptive Learning: Sistem pembelajaran yang menyesuaikan materi dengan kemampuan dan gaya belajar pengguna.

* Ethical AI: Prinsip penggunaan AI yang adil, transparan, dan menghormati hak manusia.

.

Daftar Pustaka

Druga, S., Williams, R., Breazeal, C., & Resnick, M. (2019). How do children conceptualize AI? Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–13. [ https://doi.org/10.1145/3290605.3300533 ] ( https://doi.org/10.1145/3290605.3300533 )

Infocomm Media Development Authority. (2022). AI for Students: Building an AI-ready generation. Government of Singapore.

Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–16. [ https://doi.org/10.1145/3313831.3376727 ] ( https://doi.org/10.1145/3313831.3376727 )

MIT Media Lab. (2023). AI + Ethics for Kids Curriculum. Massachusetts Institute of Technology.

Ng, D., Chu, S., & Koo, A. (2021). A Framework for Artificial Intelligence Literacy in K–12 Education. SpringerOpen.

OECD. (2021). AI and the Future of Skills, Volume 1: Capabilities and Assessments. OECD Publishing.

UNESCO. (2023). Guidelines for Policy Makers on Child Rights and AI. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNICEF. (2021). Policy Guidance on AI for Children. United Nations Children’s Fund.

.

Heru Prabowo

Soerabaja, 31-10-2025