Aku tersentak. Tidak menyangka bahwa jawaban itu yang akan keluar dari mulut bapak.

Aku? Pemilik sah keris itu?

Tapi untuk apa?

Seumur hidup aku tidak pernah membayangkan kalau aku akan memiliki keris, meski keris bukan barang asing bagiku.

“Nyedako bapak, Nduk. Kenali keris ini. Peganglah!”

Aku bergeming, menatap bapak bimbang. Aku merasa tersesat dalam dunia lain.

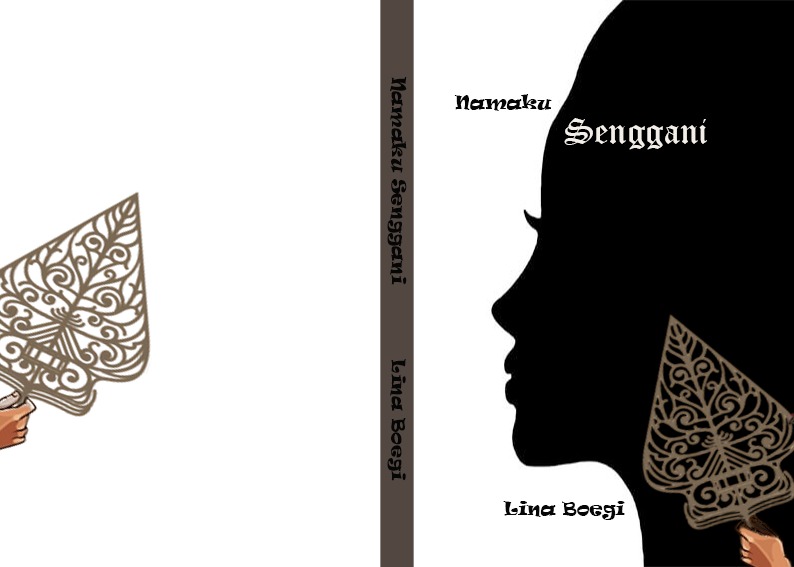

“Senggani!” Jika bapak sudah memanggil namaku, itu artinya perintah yang tidak boleh ditolak.

Tanganku gemetar saat menerima keris itu dalam genggaman. Rasa dingin menjalar di kedua lenganku.

Namun aku masih belum berani menatapnya.

“Keris dapur nagasasra ini bernama Kyai Lembah Manah, wasiat dari mbah Kung yang harus bapak sampaikan padamu.”

“Kenapa saya, Pak?” Aku mencoba membantah.

Bapak menatapku, lalu berkata, “Keris bukan senjata biasa, Nduk. Bukan karena isen-isen atau yang lebih sering disebut kodam penjaga. Dia istimewa, karena para empu membuatnya dengan laku tirakat yang luar biasa.

“Kamu bertanya seperti itu karena belum memahami dan belum mengenali tentang apa dan bagaimana keris ini. Sampai di sini, bapak harap kamu paham alasan bapak memintamu pulang. Kamu sudah dewasa, bapak percaya kamu bisa menjaga amanah ini. Tugas bapak sudah usai, Nduk. Sekarang menjadi tanggung jawabmu menjaga dan merawat keris ini.”

Aku memberanikan diri menatap keris itu. Sungguh aku tidak tahu harus berbuat apa. Ingin meletakkannya, tapi ragu. Sementara aku merasa sesuatu yang hangat mengaliri hatiku. Aku perhatikan benar-benar. Gagang, lekuk tubuh, dan warangka cokelat mengkilat yang tergeletak di pangkuan bapak.

“Kamu pasti tahu, Nduk. Mbah Kung dan bapak menyukai keris, bukan memuja. Bapak menghormati empu yang telah menciptakan senjata luar biasa ini.”

Aku bertanya dalam hati. “Apanya yang luar biasa?”

Bapak seperti dapat membaca pikiranku. Meminta kembali keris itu dan memasukkan dengan hati-hati ke dalam warangkanya.

“Mandi dan istirahatlah dulu. Nanti malam kita bicarakan lagi,” perintah bapak membuatku dapat menghembuskan napas lega.