Matahari belum setinggi tangkai bunga mawar yang berada di sampingku. Aku memikirkan pendapat para pengawal, apa yang berada di dalam pikiran mereka bila aku memutuskan untuk menghukum mati? Ketika aku mengangkat wajah, kedamaian yang biasanya berteman akrab dengan suasana pagi, kini berubah seperti sekumpulan laron yang mengapung di atas persawahan. Kerlip cahaya mereka seolah tertelan dan lenyap dalam gelap.

Tiba-tiba salah seorang suruhan Kayu Merang mengangkat kepala lalu bicara tanpa memandang wajahku, “Dyah Murti.”

Aku mendengar namaku disebut dengan suara yang berbeda. Tidak lagi ada nada kasar atau tanpa hormat. Sangat berbeda dengan sebelumnya. Apakah seperti itu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang kalah? Nada mengemis dan berharap belas kasih?

Namun aku tidak ingin menanggapinya. Aku ingin segera melihat bangunan besar yang ada di kotaraja. Aku ingin mendengar mantra dan puja yang melayang menghiasi langit. Aku ingin melihat keabadian yang terlihat nyata bergantung di angkasa, mencengkeram bintang-bintang dan terpahat pada dinding candi. Aku ingin merasakan kelembutan yang sempurna, menyentuh kehalusan yang mampu mengguncang puncak gunung dan bukit, dan aku ingin bernyanyi bersama jiwaku di atas parit-parit yang bening.

Aku melihat wajah orang yang menyebut namaku. Oh, wajah yang dibayang-bayangi oleh kematian. Lalu ia tersenyum padaku seolah terbangun dari kematian. Mungkin ia menganggapku sebagai orang yang murah hati. Bila itu benar, barangkali dasar alasannya adalah aku seorang perempuan. Tetapi aku bukan sahabat karibnya, aku bukan salah seorang temannya, aku juga bukan orang pernah mengenalnya. Kami baru berjumpa di hutan ini, pada pagi yang sebenarnya menjadi waktu yang menggembirakan, tetapi hasrat Kayu Merang telah merusak segalanya.

Aku berdiri di tempat yang basah dengan darah. Inilah kenyataan ketika seseorang harus berada di medan perang. Ya, aku telah dihanyutkan oleh keadaan yang sama, dua kali. Meski perang yang aku jalani tidak melibatkan puluhan atau ratusan orang, tetapi baku senjata dan pertaruhan nyawa adalah puncak dari kekerasan.

“Dyah Murti,” berkata Mpu Pali, “apakah engkau mempunyai kelonggaran?”

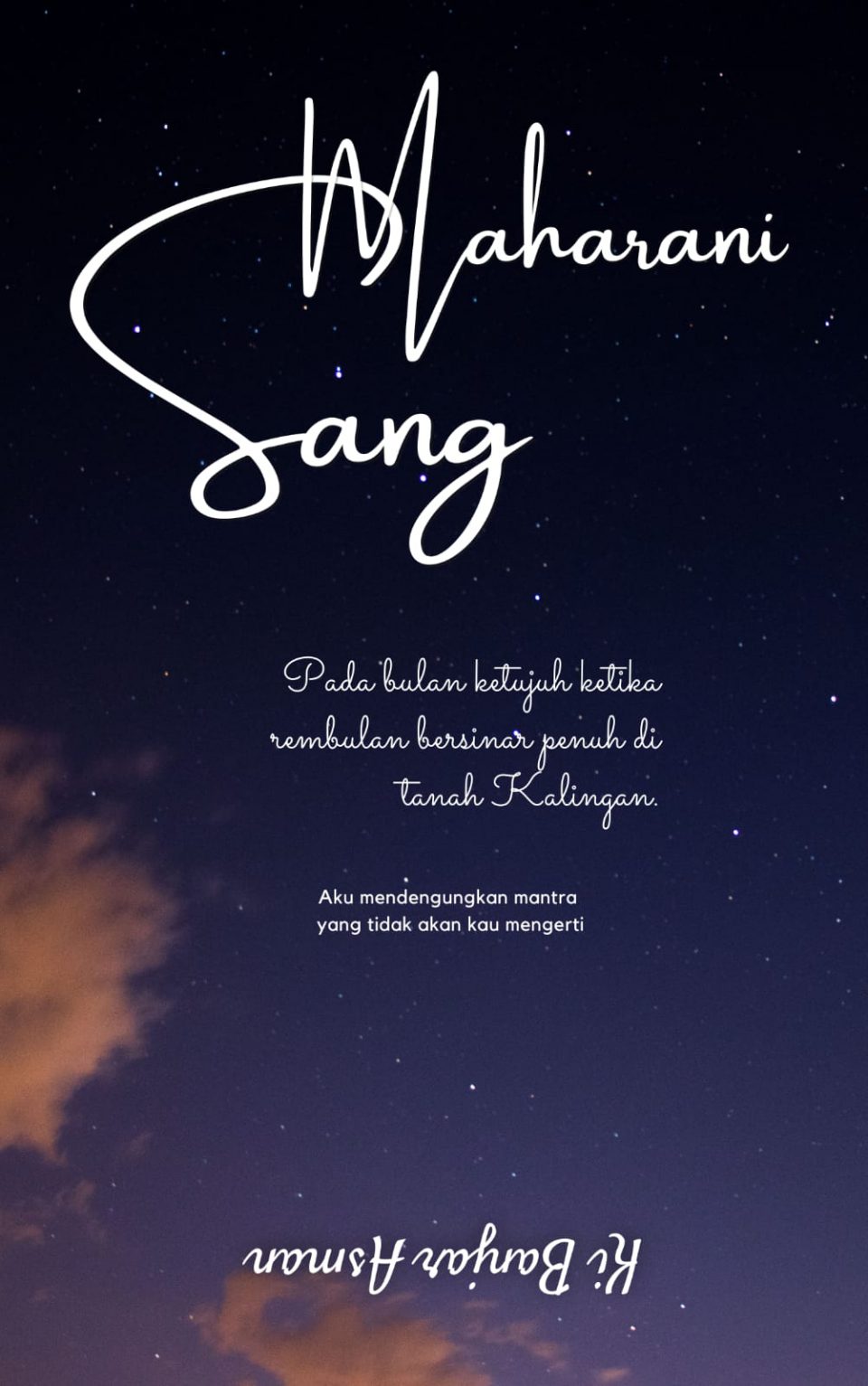

Sebenarnya aku ingin menjawab, “Pada bulan ketujuh, di bagian tengah sungai Kalingan, aku tidak lagi ingin peduli dengan segala keadaan. Aku hanya ingin menempuh jalan yang dikatakan oleh perempuan berdada besar. Pada pagi ini, aku tidak ingin bertanya tentang ayah dan kampung asal mereka. Sebelum ini, mereka berteriak-teriak dan membentakku. Ayahku adalah orang yang paling hina pada pandangan mereka. Mereka bersuara parau seperti burung gagak, mulut mereka begitu kotor dan menjijikkan. Apakah aku harus peduli?”

Tiba-tiba lima jemariku bergerak.

Lima batang sujen melesat deras lalu lurus tertancap pada seluruh wajah orang yang menyebut namaku, Dyah Murti.

Setangkup suara terkejut pun terdengar. Orang-orang menjerit dengan suara tertahan, termasuk Mpu Pali. Kemudian aku mendengarnya berkata, “Engkau telah terlindas, dan karena engkau telah memutuskan, maka tidak ada yang dapat aku lakukan.”

Orang-orang di sekitarku hanya tertunduk dan terdiam. Mungkin mereka berusaha menjadi bisu dan tuli. Mungkin mereka tidak ingin bersaksi. Mungkin mereka ingin melepaskan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang akan datang dari sisi Rakai Panangkaran. Mungkin mereka begitu takut pada Kayu Merang.

Aku tidak peduli.

Bagiku, kematian orang itu adalah tanda bahwa aku masih mencintai kehidupan. Aku bukan perempuan yang bisu dan tuli atas kenyataan yang terpampang.

Lis Prabandari datang dari arah depan. Beliau mengulurkan tangan, kemudian berkata, “Waktu masih pagi. Marilah, kita berangkat. Abaikan mereka karena yang mati pada pagi ini adalah para pecundang.”

Aku heran dengan pernyataan ibuku. Sejurus yang lalu, ia menghendaki aku memberi pengampunan. Dan setelah seseorang telah dijatuhi hukuman mati, ia menempatkan mereka sebagai pecundang. Baiklah, aku juga harus merasa begitu. Harus segera berpikir agar tidak banyak membuang waktu dengan merenungi kematian atau nilai-nilai yang dapat diserap pada pagi itu. Aku mengangguk, lalu mengayun kaki menuju kereta kuda.

Puncak Gunung Merapi kemudian terlihat begitu megah. Angkasa begitu penuh dengan warna biru. Oh, adakah dewa-dewa di sana sedang mengamati perjalananku? Aku ingin meraba hasrat dan kehendak mereka.

1 comment

[…] Bulan Telanjang 22 […]